ヤマハG5 ピアノオーバーホール 白河市

ヤマハG5オーバーホール開始です

まずは細部にわたってチェック、保管状態が意外によく,ダンプチェーサーつきにて、湿度管理されていたせいもあり

良好、しかし年数が経ち音質も低下〜〜、これが最後のOH、私たちとっても最後だ、次は生きてない!

皆さんOHの段階で間違いなく考えるのは、買い換えようか、直すか。この2選択で実は1年も悩む方多し、当然ですね、音大受験から今日まで一緒に共にしてきたピアノ

つらいとき、楽しいとき、すべてを知っているピアノ

そうはかんたんには手放さない、しかししかし、2台は置けない!!!ここが振り分けられる大きなポイントでもあるんでしょう、愛着は古いピアノのほうがだれでもあるに決まっているのでやはり

このピアノをもう一度復活させたいという気持ちは痛いほど私たちに託される側は

痛感するところでもあり、緊張するところでもある

そうと決まったら、愛情情熱は注ぎ込みたい、そうこれっきりのG5OHだからだ。余すことなく最高のG5で

もう一度白河市で鳴らしたい、ナベサン燃えてたし、

やや中身は湿気によりかびているところあり

ペダル中身まで分解して徹底的にやろう

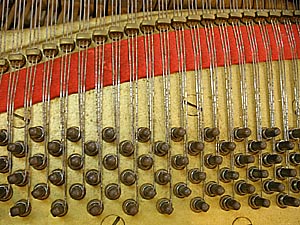

まず弦を均一にゆっくり緩めていきます

ある程度緩めたら一気に弦をはずしにかかります

この黒いチューニングピンは今度は使わずにメッキピンが与えられます

バス弦はレスロー&デーゲン(ドイツ製)に変更 特注で発注します

一台弦をはずすのも大変なのだ

集中しているナベサンにピース!ピースはしてくれたが目は真剣だった

すべての弦をはずした後響板チェック

響板もカビが・・・・この響板も塗り替えます

ダンパーはずし作業

フレームは、スタインウエイの純正金粉で塗装されます

古いピンブッシュも何もかも新品に

交換されます

オーバーホールのときにいつもふと思うことなのだが

フレームに関してなぜにいまだに鋳物なのだろうか、と思う

加工しやすい安価で出来るという利点からだろうが

もしこれをボロン鋳鉄で作ったらどんなピアノになるんだろうか、と思ったりもする、ボロンはホウ素の一種で耐熱性,強溶融性などを高めることが出来る

ガラスなどに配合すると硬度の高いセラミックになる

合金でフレームを作る時代というよりメーカーは現れるのだろうか

ちなみにこのボロンキャベツに多く含まれる栄養素のひとつでもあり

骨粗しょう症のサプリメントにも使われるという不思議でさまざまな効能を持っている

ボロン鋳鉄は膨張性が少ない熱に対しても恐ろしいほどの耐熱性を持つ

高強度、高耐久性を持つ、フレームって作ってみたいピアノパーツのひとつかな、

弦を取り除いた時点で元の弦圧のチェック

今までのデータをチェックします

この頃はねぇ〜音大受験という人は5タイプを買ってくれたなあ〜

今は少しでも小さいチビグランドばかりがもてはやされているけどね〜〜やっぱこのサイズはいいねえ

11月14日土曜日ピアピットから見える夕日はきれいだ

アリコートをはずして磨き上げていきます

ヤマハ、カワイのベテラン調律師も参加〜〜というか毎日いるので

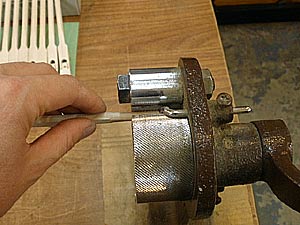

1ポンさび付きボルトが折れた

それを抜くために米さん奮闘、鉄鋼用ドリルでもみ殺す

さあ皆の衆ねじがとれたぞ〜〜〜〜

フレームおろし

ナベサン一番重いところ担当

このボルトなんかいや〜なかんじなのよ

要チェックボルト!!

ピン板割れもなく良好で〜〜す

ヤマハカワイで割れまくるピン板は見たことないなあ、他のメーカーではよく見るな、ピン板の出来不出来は

メーカーの顔がわかるというが本当かもしれない

側面内側のラックもぼろぼろ

響板状態木目に対し目盛りはあれど割れはなしGOOD

フレームボルトがさびていてまた戻すときに猛烈な圧力をかけるために

やはり全部交換しようと早々に部品発注

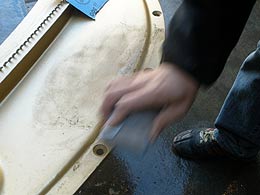

これから響板ニスを落とす準備

有毒な溶剤を使うのでマスクはしたほうが良いよナベサン

天気もよく快晴だ、ついでに本体をバフがけしてしまおう

デカールもすべて落とします

古いニスが落とされたヤマハG5、生地目をきれいに整える

これが音の伝達性に関わる所音は表面を伝うために出来るだけきれいにつるつるにしなくてはならない

キャスターも磨き再塗装

これ今修理中のピアノ、どこかで全塗装をされたらしいが、出来は最悪

これだけムラを作り、全塗装しました、とはそりゃお客さん怒るわ

大体色も違うのだ、

ピアピットの壁に蜂の巣、以外に出来がいいのでつぶさずにそのまま

この微妙なふくらみを持った徳利型は絶品だ,とナベサン絶賛!!!

下塗り塗装

この塗装でも下塗り研ぎ仕上げ塗装といくつもの工程を経てきれいに仕上がる、仕上げはすべての出来につながるのだ、きれいに見せようと厚塗りをするのはタブー、後に最悪の結果が待つ

それも数年後だ、響板は薄く均一にキレイに塗るということだ

昔ははけ塗りが主流だったが今はそれはやらない、

ナベサンの車ビスが刺さったまま走る、

新品デカールを元の位置に貼り付けます

研ぎ

塗装作業

極上の響板に生まれ変わったヤマハG5

ぺだるBOX分解修理

ロッドの突き上げ棒も磨いていきます

足元もやはりきれいなほうがいいのだ

ピアノフレームの塗装準備、油分〜傷〜スラッジを取り除きます

古いピンブッシュを抜き取ります

くまなく洗浄します

すぐに高圧ジェットエアガンで水気を吹き飛ばします

アグラフもキレイに磨き上げます

ピアノ用乾燥剤サビ止めが乗っていたのだろうフレームが変色

意外に多いピアノフレンドの化学反応による侵食

入れるのは良いが必ず敷物の上に置かないとこうなるので要注意が必要だ

アクション分解

鍵盤下はホコリがいっぱいたまっています

侵食されたしみを取り除きます

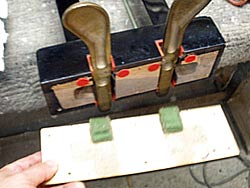

ペーパーあての作業

ピアノフレームの細かいでこぼこもペーパーで研ぎだすことにより

よりキレイなフレームに仕上がります

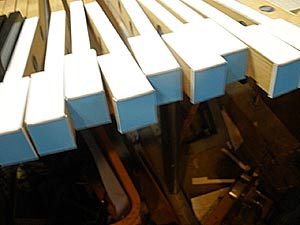

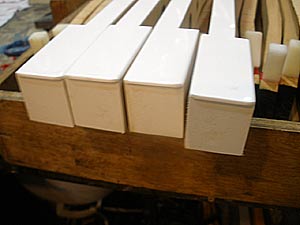

鍵盤の木口部分を落としていきます

G5Eフレーム塗装開始

オリジナルの塗装はどうしても色が薄く好きじゃないので、スタインウエイの純正金粉を使用

品のある色に変身だ。

G5Eのバランスキーピンフロントキーピン磨き変色してしまっています

さあフレームを入れるぞ

光り輝く響板とフレームこれだけでも圧巻だ

フレームボルトも新品に交換したほうが安心

蝋を塗りこみボルト穴に差し込んでいきます

響板~フレーム塗装、キレイに越したことはないところ

やはり一番見えるところでもあり気を使いたいところでもあるのだ、

製造番号の復元

ピアノフレームの色は絶妙な技術がいる

特別な算段はないがセンスの世界だ

GPはUPと違い蓋を開けていれば中身が丸見えになる

弾いていてふと視線を上に向ければフレームが視野に入ってくる、視覚的にもとても重要なのだ心地よさの色にこだわりたい

ところがフクチャンマジック、実にこだわりを感じるところでもあり、出来のよさにも感銘するところでもある

ヤマハG5鍵盤バフがけ

ピンブッシュ打ち込み~穴あけ

アリコートの磨き

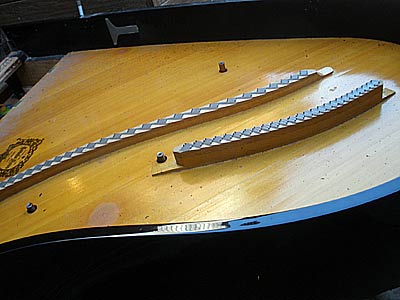

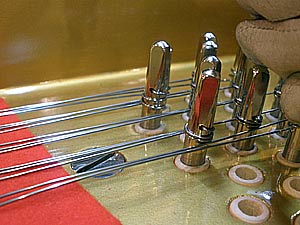

手前弦溝がついているふるい弦枕

アグラフ側新品の弦枕完成

今度は弦はレスロー(ドイツ製)が張り込まれるG5

こういうアングルはなかなか見られない

アグラフの穴を通る弦

C3でもG5でもこの年代のもをオーバーホールする時には

必ずベアリングを砥石で研ぐここが味噌しょうゆ!

弦の渋滞を引き起こさない配慮は確実に持たねばならない

ピアノはとにかく弦圧がしっかり響板を押さえ込んでいないと

始まらない、音がドウコウ甘い音が云々以前の問題だ

この段階を無視してアクションを組み上げていっても音は伸びないし、弦圧確保はどんな状態にでも役に立ってくる

弦の交換作業は大変だし、安定しないし、時間もかかる

しかしこれからのピアノの寿命に大きく影響してくるところだ

ピントルク〜も十分になくてはならない

G5をカスタマイズという意味で純正よりはるかにいい素材をもった弦が与えられることによりポテンシャルは一気に跳ね上がる

私たち職人はそれを知っているからやめられないところでもある

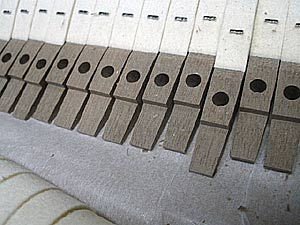

ダンパーフェルト交換作業

ダンパーフェルト交換,ダンパーフェルトはヤマハのフェルトは実によく出来ている、

レンナーのフェルトはまったく合わないのだ、もちろん純正のフェルトを使用する、値段はヤマハバカ高だが

GPの長い弦振動を止めるには、実によく出来ている。型崩れもしないしきれいに作り上げられている。

平ダンパーはこうして貼って行くことが出来るが

ウエッジ〜バス弦にかけては実際弦に合わせて貼りこんで行く

ヤマハGP用純正ダンパーフェルト

1個1個丁寧に取り付けられていきます

ナベサンも今サーフボードのオーダー

をしているのだ、肩~頭の波を捕まえるために

細部にわたり注文をつけ、静岡県片浜の

TFサーフのオーナー自らシェイプしてもらっている。50歳まだまだ元気だ、

ダンパーフェルトの交換

ピアノ演奏時ペダルを使い表現力をさらにUPする、今までペダルを使うことなくきた人はまずないだろう

演奏の幅を大きく広げる、ピアノには欠かせない命に近いところにあるペダル

そのペダルを踏み込むことによりこのダンパーが全てをになう所でもあり、1個たりともなくなるとたちまち演奏に影響が出てくる、黒いカマボコのような部品がそれだ、その下に付く柔らかいフェルト、そう柔らかい!と言うところに曲奏に多大な影響を与えているフェルトだ、硬くなったりさびが付いたり、ましてや40年も弦を押さえ込んでいる、当然硬化はしてくる

フワン〜〜とした演奏は出来なくなる、ペダルが効く、効かないだけの代物になったら

それはもうブレーキと同じで効けばいい、と言うことになりかねない。ペダリングは命のようなものとても柔らかく使えるそして

ドンといったん踏み込めばガーンと鳴る、演奏者にとって絶大な表現力を持つ部品だ

ハンマーとか弦とか、響板とかいいがちだが、この部品も同様切っては切り離せない部品なのだ

うえのシャンクの写真、向かって左がディアパソン183Eのシャンク、右がヤマハG5Eのシャンク

その違いはシャンクフレンジの形状の違いがわかるだろうかディアパは長く、ヤマハは短い

長い短いというものではなく、お互い譲らずアクションレスポンスを決める重要なところなのだ。

もう少し前のヤマハも左ディアパのようなフレンジを持っていた時期もある

ヤマハG5用特注ハンマー

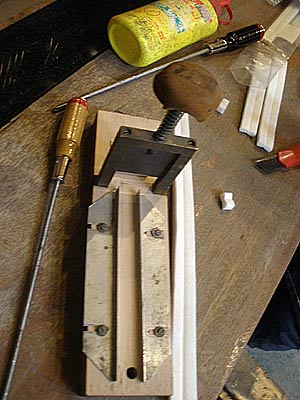

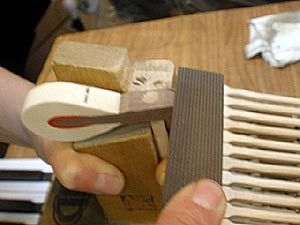

テール側面の加工作業

テール下部分をティーパーに加工、これはハンマースピード、加え両方に有効な形

工場から平そのままで届いているので、特別な治具を使わなければカットできない

ディアパ、G5共、まったく同じ仕様になるのだ、しかし音が違う、これがまた面白い

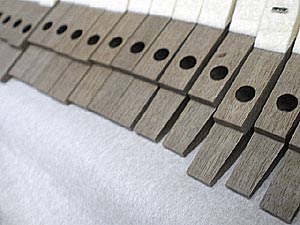

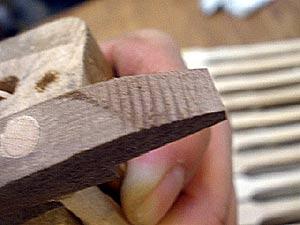

ハンマーテール、このように左の厚さと、右の厚さが違う

これは削りミスではなくバックチェック加えに対して平行なきり方なのだ

GPはそのぐらい細部にまで1個1個部品の形状〜加えまで作り上げられている楽器だ

ディアパソンのシャンク

G5のシャンク

ハンマー装着いよいよ音だし作業、張り込んだ弦の伸びを何回も何回も上げていきます

グワーンと跳ね上がる音はまさにレスローの音

ハンマーヘッドのテールに刻みを入れることにより、バックチェック加えが一段と跳ね上がり、シャープなタッチを確実に得られる

地味なところだが、ハンマータッチの反応が大きく変わるところ

ローラーのあわせ同時蹴り上げ〜同時打弦(この作業は究極)