ディアパソン170GPピアピットカスタム

ディアパソン170のベビーグランド、そのままでも使えたピアノだった、しかしそこん所はピアピットに入ってきたのも運のつき

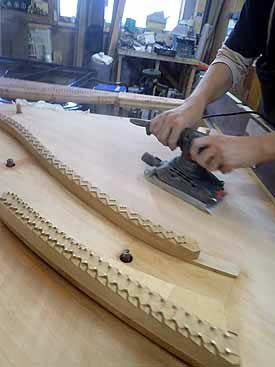

カスタマイズしてしまおう~^と言うことで早々に取り外してカマチ~譜面台~ろうそく台までカスタムしてみた

デシアパソン~~

消音ユニット取り付け~~

ぴあの脚完成

突き上げ棒も新品

ペダルボックス完成 ペダルボックスもカズタマイズ~~~えらいかっこいい

おとつくりの作業だ、ファットな伸びやかに高音はきらびやかに。と言うのは簡単、作業は相当に気を使う作業になり

じっくりこつこつと整調が終了調律も終了したら作り上げれる作業だ

ディアパソンのいいところを引き出すところに骨頂あり

ナベサン第2整音

アベルハンマーシャンク交換

黒檀鍵盤に変更~~~最高の鍵盤だ

バランスキーピンフロントキーピン磨き

鍵盤運動のかなめとなるところでもあり綺麗に磨くことが大切だ

1924年製ベヒシュタインB203

ご機嫌なピアノだマニアにはたまらない超格安290万円なり

売約済み

ディアパのバランスキーピンこのピン関係も綺麗にピカピカにします、摩擦抵抗のところは極力綺麗にしなければならない

張弦開始レスロー弦(ドイツ製)と

なんとディアマントのチューニングピン

穴あけと弦枕制作

新品フレームボルト取り付け

フレームを本体に入れてみる

赤~~青か赤迷った挙句赤になる

駒接着埋め木処理完璧

さあ共鳴板の色何にしようか~~考え中

ふるいニスを落として共鳴板のサンディング

短駒の浮き発見>>こういうところこそ弦が張りこまれていたらわからなかったところだ

GPUPとも短駒のはがれは多い、バス弦の弦振動を共鳴板に伝える動脈のようなところだ

シッカリと密着されなければならないところが剥がれていたりすると音量も大きく変わる

がっちりと再接着する必要がある

一般的に売られている中古こういうところまではみないし手を加えられないところ、注意したいところだが

剥がれていても弦の圧力で抑え込まれているために全くわからないのだ。

まさに弦を取り外して初めて分かる個所、40年~選手のピアノは注意ですね

補強もかねての修理だ、ほりこんで埋め木を施す

大屋根を止める元のヒンジがつくピアノ側部分の修理だ

重い大屋根が側に重量としてかかるところなのでシッカリ直しておきたい

色がつくと音が悪くなる・・・・・・・

根拠もないことだ、透明なら音がいいのか?。ここが思い込みのところで実に面白い

スクリーンテストでは判別できるわけがない

あたかもそのように言う人もいるので注意だ。

この状態にしないとわからない隠れた故障等を見つけ出す

弦が張りこまれている状態では見つけられない箇所だ

GPも、UP同様に最高の部品で武装させて柔らかいクリアーかつボリューム感のある音を目指したい

ナベサンが描くとチューニングハンマーもこうなる

1本1本レバー系のセンターピンの交換作業

古いベークラを取り外す

こちらはまたまたピアピット奥深い趣味の世界

ギターの外装塗装1958年レスポール完璧に色やけた感のある塗装に

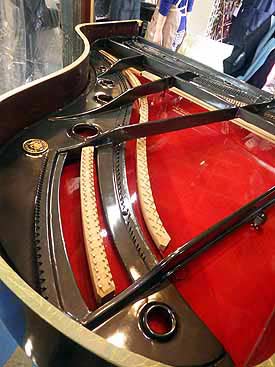

メタリック感のあるフレーム

フレームボルトを締め上げたら弦圧のチェック

想像していた通りになりつつあり~~これにシルバーの弦が生きる

ピアノを裏返して細かいところまで掃除

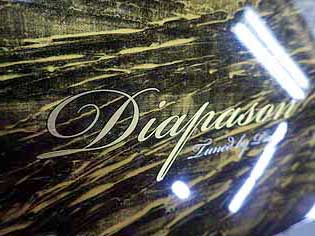

ディアパソンの元ロゴも金文字に変更だ

ファインレッドダークチェリー

本当なら本来なら中古っグランドとして売れるはずだったモデル、だって中も綺麗だったし錆も相当に少なく使い込んでもいない

中古でただ売るくらいじゃあ普通ジャン。それじゃあ私たちの掛ける面白さもないし・・・・と言うことですぐに分解されてしまった

さあどんなピアノになるかこれまた楽しみなのである。

共鳴板、ここも色を着色したい。クリアーな共鳴板もいいがカラー共鳴板もいいじゃあないか

という事ででき上がった色カラーはシルバーブラッククリスタル。色配合はフクチャン

実にかっこいい色になったぞ~~と自己満足だ

こういうところにはまるで銭金惜しみなくぶち込むそこは面白さがあるのと自分流のピアノを

自由に作りこむことができるのでみなやりたがるのだ

色を付けてもあくまでイメージつくりの段階であるのでまた綺麗に落としてしまう

こういうところはイメージした色と実際のフレームについた色質感は結構違う所でもあり必ず試すところだ

フレームを下して共鳴板の状態を確認するGOOD

下はナベサンが色を付けイメージを作るシーンだ、本当にフレームに色を付けちゃうところがナベサンらしい

GPの肝レバーだ、ここはダンパーもすべて取り外すところになり大体の中古ピアノではほとんどいじってないところだなぜなら調律師でもダンパーを全部取り外す・・と言うところに一番面倒な作業なのだ

と言うところを皆知っているのと時間もものすごくかかるしGPに精通した人間じゃないと務まらないセクションでもあるためだ しかしここの重要素はとても大きくヤマハでもカワイでもGP全てここを徹底的に見ていないピアノは

触るとすぐに調整してないな、GPを触れる調律師ならすぐに見抜かれてしまう

タッチ要素も相当に大きく、すごいめんどくさい作業でもあるが確実に直してかなければならないところでもある

おおなんと色味が想像していた感じよりいい感じだ、実にかっこいいモデルに仕上げたいと思います

新品ピンブッシュの打ち込み